自社に合う社労士の選び方とは?失敗しないための3つのポイント

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。

労務管理・給与計算・助成金申請・セミナー・講師派遣 確かな実績と経験でお客様のサポートを行ってまいります。

「白黒つけよう!」など、物事を明確に、どちらか判断することを求められることがあります。ビジネスの場面においては、それでもいいのかもしれません。しかし、日常生活上、あまりに白黒だけで考え過ぎると、逆に選択の幅が少なくなることがあります。白黒つけるということは、0か1で考えるということだからです。

例えば、原子力発電が危険かどうか、0か1で考えると、確実に1で危険です。一方火力発電も1で危険となってしまいます。すべての発電施設にはなんらかの危険があるからです(リスク0の手法は存在しないからです)。

危険だからやめようと、原理主義的な考えとなり、現実的な解決策に結びつきません。そこで、0か1ではなく、0から10の範囲で考えることが大事です。危険度をレベリングするのです。たとえば、原子力発電は危険度9、火力発電は危険度4(あくまでも適当な数値です)となると、あとは環境への影響、コスト等、他の要因とともに検証することができるのです。

日常生活でも、好き・嫌いという0か1だけでなく、「どのくらい好き」、あるいは「どのくらい嫌い」と10段階などレベリングすることで、幅広く考えることができます。そのことで、解決策に結びつくことが多くなるのではないでしょうか。

皆様是非一度お試しください。

昨今、法改正や働き方改革など労働環境が変わる中で適正な労務管理をする事が難しいと感じた事はないでしょうか。

65歳以上の従業員も雇用保険の適用対象となったことや、複数の事業所に勤務することで要件を満たすと雇用保険適用が可能に…

労働や社会保険に関しての専門家と聞くけど、どんな事をするのか? 従業員の入職や退職、在職中に従業…

退職には大きく分けて自己都合退職と会社都合退職があります。

特別休暇とはなにか? 法定休暇との違いは? 必ず与えないといけない休暇?特別休暇とはなにか? 法定休暇との違いは? 必…

従業員一人ひとりの能力や成果を評価して給与額を決める「年俸制」は、企業にとっても従業員にとっても魅力的な要素が…

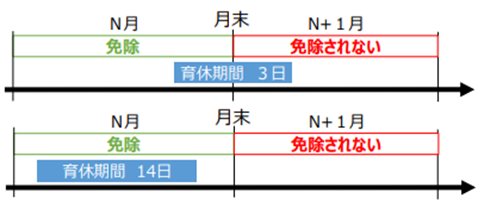

育児休業中は、会社を休んで子育てに専念できる期間ですが、その期間の社会保険料は支払いが必要なのか不安に思う方も多いと思…

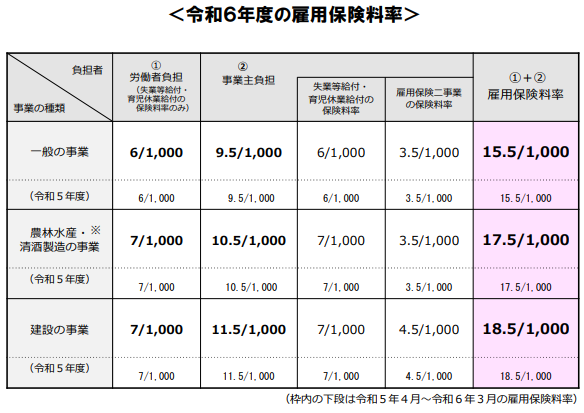

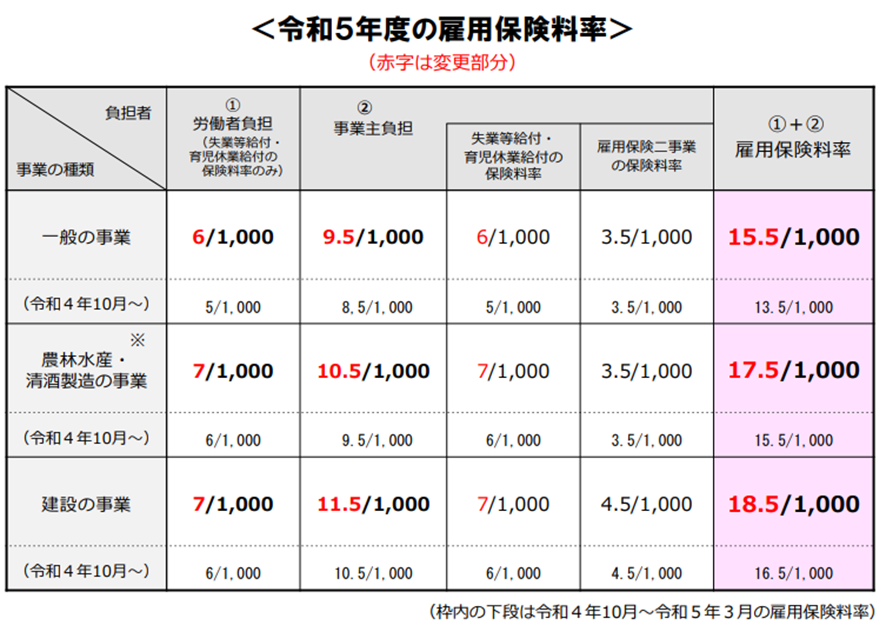

従業員の成績などに応じて支給する賞与にも雇用保険料、社会保険料が控除されます。

従業員の成績などに応じて支給する賞与にも社会保険料が控除されます。

昨今、働き方改革や少子高齢化、毎年のようにある労働・社会保険の法改正など、目まぐるしく社会全体の動きが早く、人や労務に…

社会保険雇用拡大(2027年10月より施行) 2027年10月から、新たにフルタイムの従業員と週労働時間がフルタイムの…

在職老齢年金制度の見直し(2026年4月より施行) 現在の在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一…

育児休業の改正・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置 (2025年10月1日から施行) 事業主は、3歳から小学校就…

令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立い…

カスハラ対策義務化 改正法成立 改正労働施策総合推進法等が令和7年6月4日に成立しました。